新規事業・商品企画から研究開発推進、現場の課題解決・改善、そして、人材育成まで

ジャパン・リラーチ・ラボ(JRL)は、明日の飛躍をお手伝いいたします。

示差走査熱量分析(DSC)の原理・特徴

(DSC:Differential scanning calorimetry)

試料と基準物質とを同一炉内に対称的に配置して加熱、冷却し、その時の両者の熱流量差を時間と温度の関数として測定する。

主には、次の二つのタイプがある。

・熱流束示差走査熱量測定(熱流束DSC)

試料及び基準物質で構成される試料部の温度を、一定のプログラムによって変化させながら、その試料と基準物質との温度差を、温度の関数として測定する方法。この温度差は、単位時間当たりの熱エネルギーの入力差に比例する。

・入力補償示差走査熱量測定(入力補償DSC)

試料及び基準物質で構成される試料部の温度を、一定のプログラムによって変化させながら、その試料及び基準物質の温度が等しくなるように、両者に加えた単位時間当たりの熱エネルギーの入力差を温度の関数として測定する方法。

一般的な傾向として、入力補償DSCでは熱流束DSCのような熱容量のあるヒートシンクを持たないことから、マイクロヒーターによって試料周辺のみを昇降温するために早い昇降温速度に適しているとされる。これに対して、熱流束DSCではヒートシンクによって試料周辺全体が温度制御されるため、ベースラインの安定性が良いとされる。実際的には、どちらの方式でも同様のデータが得られることも多く、性能上の違いはDSCの方式の違いより個々の装置の設計に依存する違いの方が大きいといわれている。

一般的な傾向として、入力補償DSCでは熱流束DSCのような熱容量のあるヒートシンクを持たないことから、マイクロヒーターによって試料周辺のみを昇降温するために早い昇降温速度に適しているとされる。これに対して、熱流束DSCではヒートシンクによって試料周辺全体が温度制御されるため、ベースラインの安定性が良いとされる。実際的には、どちらの方式でも同様のデータが得られることも多く、性能上の違いはDSCの方式の違いより個々の装置の設計に依存する違いの方が大きいといわれている。

主な用途としては、融解、ガラス転移、結晶化、熱硬化などの転移の他、熱履歴の検討から比熱、純度、また、相溶性など様々な解析に用いられる。また、定量性があることから、反応熱解析、比熱容量解析などにも用いられる。

DSC測定によって得られる代表的な物性は以下のようなものである。このように、様々な熱に関する物性値を得られることから、DSCは材料の基本物性を評価する上では欠かすことのできない分析法の一つであると言える。

| 物理現象 | 得られる情報(物性) | |

| 相転移等 | 融解 | 融解温度、熱量 |

| 結晶化 | 結晶化温度、熱量 | |

| ガラス転移 |

ガラス転移温度 比熱容量差 |

|

| 結晶転移 | 結晶転移温度、移熱 | |

| 蒸発、昇華 | 蒸発・昇華温度、熱量 | |

| 化学反応 | 硬化反応 | 硬化温度、熱量 |

| 酸化反応 | 酸化温度、熱量 | |

| 吸着、脱離 | 吸着・脱離温度、熱量 | |

| その他 | 析出 | 析出温度、熱量 |

| ミセル形成 | クラフト点、熱量 | |

| 熱変性(分解等) | 分解温度、熱量 | |

| ゲル化 | ゲル化温度、熱量 | |

| 比熱容量 | ||

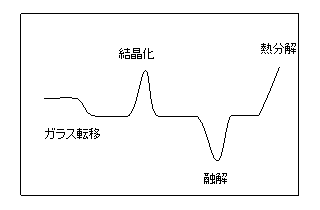

実際の測定では、下図のようなチャートを得ることができ、それぞれ図に示すようなチャート変化でガラス転移、結晶化、融解などの相変化を解析することができる。結晶化や融解はピーク形状で現れることが多いので判別も比較的容易であるが、ガラス転移については変化が僅かであり判別が困難であることも多い。例えば、PVA(ポリビニリアルコール)などは水素結合による分子内、分子間相互作用が強いためにガラス転移によるチャート変化がほとんどなく、そのまま熱分解の兆候を示すことも珍しくない。

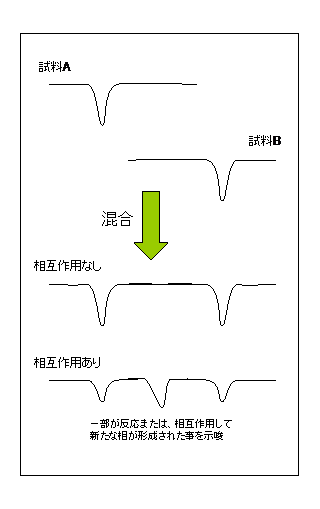

また、相互作用が無い場合には基本的には加成性が成立するので、混合物の場合であっても解析することは可能である。そして、この事を逆に利用すれば加成性の有無によって構成成分の間に相互作用があるかないかを判断することができる。すわなち、それぞれの成分の純試料と同じ位置にシグナルが検出されれば相互作用は無く、シフトが見られたり、新たな成分が検出されたりした場合には何らかの相互作用が存在することが示唆される。

応用例については、以下のリンク先に代表的なものを示す。

| 熱履歴の分析評価 配向結晶化の分析評価 反応解析 |

ご相談、お問い合わせは、まずは下記までお気軽にお問い合わせ下さい

総合技術コンサルティング&人材育成

ジャパン・リサーチ・ラボ